Lichtverschmutzung

Lichtverschmutzung ist die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die störende Auswirkung von Licht auf Mensch und Natur.

Der Begriff Lichtverschmutzung ist eine direkte Übersetzung aus dem Englischen (Light Pollution). Es handelt sich um eine anerkannte Form von Umweltverschmutzung wie etwa Luft- oder Gewässerverschmutzung.

Lichtverschmutzung kann mit der Einhaltung einiger einfacher Regeln wesentlich eingeschränkt werden, so wie sie die SIA Norm 491 verlangt.

Möchten Sie mehr Über Lichtverschmutzung erfahren? Dark-Sky Switzerland empfiehlt Ihnen die ausgezeichnete «Doppelpunkt»-Sendung von Schweizer Radio DRS vom 24. Oktober 2006. Die Sendung bringt das Thema Lichtverschmutzung den Hörerinnen und Hörern näher und lässt mehrere Schweizer Experten zu Wort kommen.

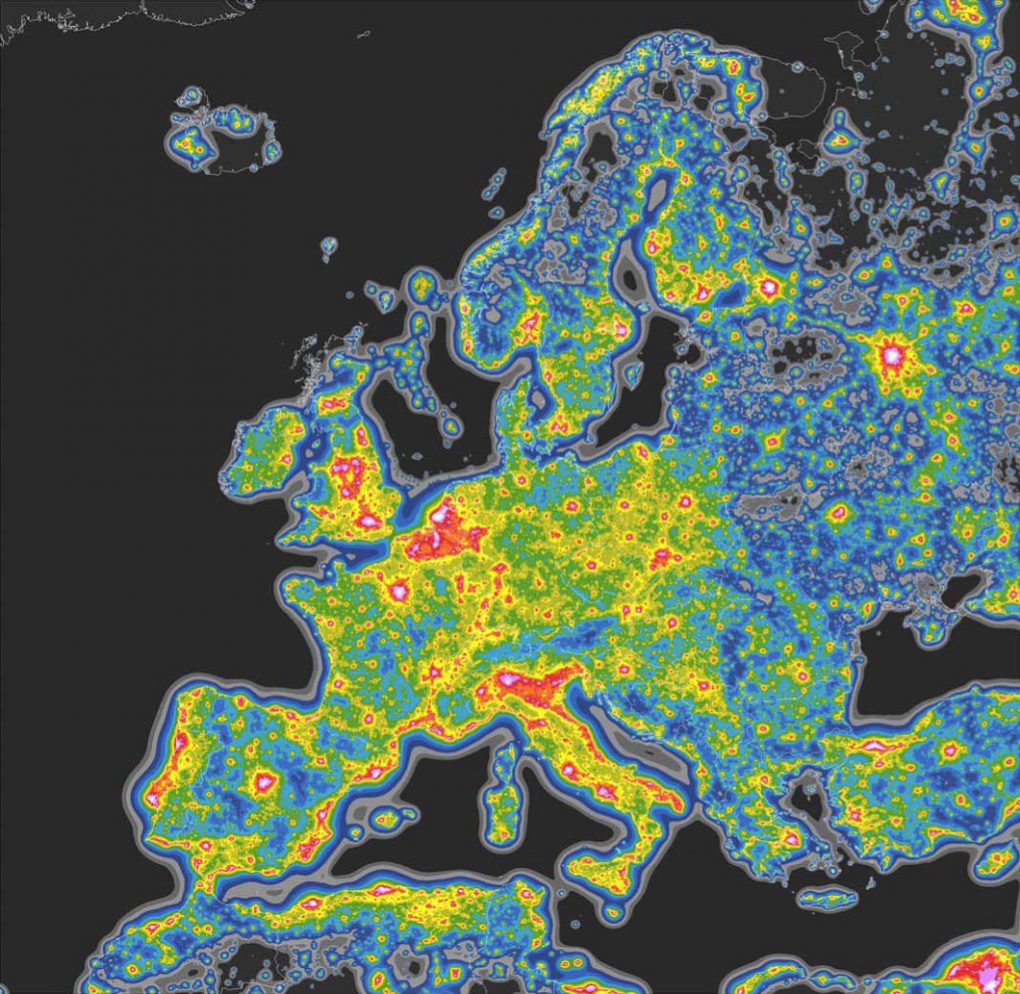

Lichtverschmutzung ist ein weltweites Phänomen. Kompositionen von Satellitenaufnahmen zeigen eindrücklich, wie stark vor allem in den Industrienationen die Lichtemissionen zunehmen und die Nacht erhellen.

Diese Falschfarbendarstellung von Europa zeigt deutlich, dass die Lichtverschmutzung in den grossen Ballungszentren stark ausgeprägt ist. Während in Spanien einige Gebiete noch vorwiegend lichtverschmutzungsarm sind, machen sich vor allem in Grossbritannien, Benelux-Staaten, Deutschland und Italien die massiven Lichtemissionen bemerkbar. Die Schweiz leidet ebenfalls unter mittlerer bis starker Lichtverschmutzung. Ein natürlich dunkler Himmel ist nur noch über den schwarzen Flächen vorhanden.

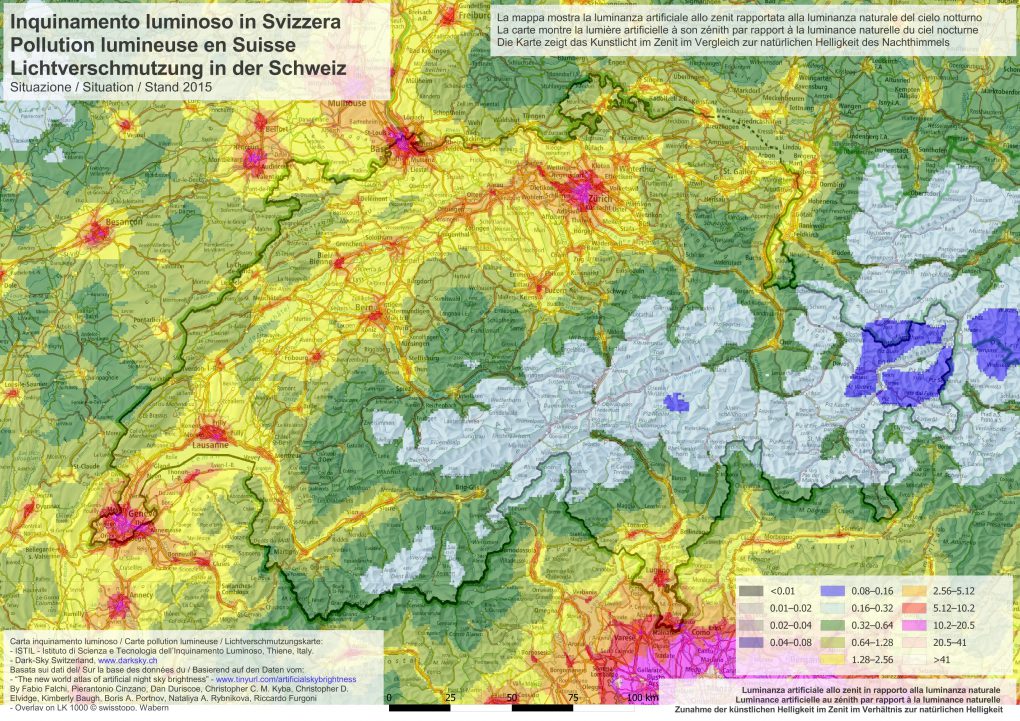

Lichtverschmutzung in der Schweiz

Auch die Schweiz leidet an Lichtverschmutzung – mehr, als man glauben möchte. In den Bergen ist der Sternenhimmel zwar wesentlich besser zu sehen als im Mittelland und der Agglomeration der Städte. Dennoch gibt es in der ganzen Schweiz keinen Ort mehr, wo in der Nacht natürliche Dunkelheit erreicht wird.

UMG – Lichtverschmutzung und Nachtfalter

Auswirkungen von künstliche Lichtquellen auf die Pflanzenbestäubung?

Schon 1866 beklagte Amédée Guillemin das Verschwinden vieler Sterne in dicht besiedelten Gebieten durch die Beleuchtung der Häuser und Straßen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen heute vor allem die Auswirkungen dieser sogenannten „Lichtverschmutzung“ auf Tiere und den Menschen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass künstliche Beleuchtung sogar den Bestäubungserfolg durch Insekten beeinflussen könnte.

» Lichtverschmutzung und Nachtfalter

Beobachter – Da warens nur noch vier

Die Schweiz wendet 100 Millionen Franken jährlich für Artenschutz auf. Effizientere Massnahmen wären möglich – doch die Bürokratie bremst sie aus.

Dark-Sky Switzerland: Wir hegen den Verdacht, dass gerade die Brutvögel empfindlich auf Lichtemissionen reagieren, oder weniger Insekten als Nahrungsquelle finden, oder beides.

Besichtigung der Urania Sternwarte in Zürich am 17.4.2013

Mit Apéro im Movie um halb Acht und Führung mit Urs Scheifele ab halb Neun.

Mit Apéro im Movie um halb Acht und Führung mit Urs Scheifele ab halb Neun.

Nach einem ausserordentlich langen Winter wurde rund einen Monat früher das Datum dieses Anlasses fixiert. Mit diebischer Vorfreude hat der Präsident von Dark-Sky Switzerland am Tag selber das Wetter auf seiner Seite gehabt. Niemand musste mehr frieren und die Stimmung war entsprechend angenehm.

Im Movie konnte sich ab halb Acht jede(r) nach eigenem Gusto einen Schluck gönnen. Der Präsident gab eine Budgetanweisung, aber hatte keine Vorbestellung getätigt. Dafür wurden die Mitglieder mit einem Aufkleber gekennzeichnet, um das sonst schon durch die zahlreichen Kunden an den Aussentischen beschäftigte Personal nicht unnötig zu verwirren.

Nach einem kurzen Gruppenfoto ging es im Gänsemarsch die kurze Distanz bis in den Treppenaufgang der Urania, wo uns Demonstrator Urs Scheifele bereits erwartete.

Die rund 250 Stufen legten wir zu Fuss zurück, da der kleine Lift nur für etwa 6 Personen ausgerüstet ist und für unsere Schar viel zu lange gebraucht hätte.

Nach einer kurzen Begrüssung mit Schätzfrage zum Alter der Urania Sternwarte (106 Jahre im 2013) hielt unser Präsident Lukas Schuler eine kurze Einführung über das Ausmass der Lichtverschmutzung in der Schweiz und insbesondere in Zürich. Er verwies auf die Lichtglocke, welche auch während der Earth Hour des WWF durchaus beständig über der Stadt hängen blieb, da sie zu einem grossen Teil aus Strassenbeleuchtungen alimentiert wird, die nicht dunkel geschaltet wurden.

Mit dem Einnachten wurden die auch auf der Urania Sternwarte störenden Kirchturmbeleuchtungen eingeschaltet. Urs Scheifele führte vor, welche Vorbereitungen nötig sind, damit man mit so einem Instrument wie dem grossen Linsenteleskop in der Urania-Sternwarte überhaupt etwas findet. Derweil konnten sich müde Besucher auf den praktischen Sitzen eines grossen Einrichtungshauses zwischendurch ausruhen.

Als erstes Objekt bot sich der Planet Jupiter mit den vier Galileischen Monden an, bevor er sich dem Horizont zuneigen würde. Das Seeing war zwar nicht sehr ruhig, aber um die Atmosphärischen Streifen zu erkennen war die Sicht gut genug. Ob jedoch der rote Fleck anwesend war oder nicht, liess sich kaum ausmachen. Nach Berechnungen im Nachhinein war er es tatsächlich nicht.

Als zweites Objekt hatte sich der Mond höher am Himmel optimal als beinahe Halbmond mit einer deutlichen Licht-Schatten-Grenze eingestellt. Die Wahl des Datums war bei Schuler nicht zufällig auf diese Woche gefallen, er kannte als alter Himmelsbeobachter die Vorteile dieser Mondphase.

Die imposante Kraterstruktur war auch im kleineren Leitfernrohr eindrücklich genug und so hatten meistens zwei Beobachter gleichzeitig etwas davon.

Mit einem herzlichen Schlussapplaus dankten wir Urs Scheifele für seine kompetenten Ausführungen zu allen Belangen. Ihm und seinen Gedankengängen zu folgen war wie immer ein Genuss. Man merkt einfach, dass seine ganze Erfahrung aus Jahrzehnten mit dem mobilen Planetarium Zürich in seine Tätigkeit einfliesst.

Als leidtragender der Lichtverschmutzung betonte Scheifele im Schlusswort, dass es an der Lage der Urania-Sternwarte beinahe unmöglich geworden sei, Galaxien oder lichtschwache Nebel zu betrachten. Die Lichtverschmutzung lasse nur das Beobachten der hellsten Objekte wie den Planeten oder von hellen Doppelsternen zu. Er ist Dark-Sky dankbar, dass wir uns dem Thema annehmen. Ausserdem machte er darauf aufmerksam, dass im Baujahr 1907 nur einige wenige Lichter in der Stadt gebrannt hätten (wohl eher noch Gas als elektrisch). Damals muss die Beobachtertätigkeit an der Urania noch gut möglich gewesen sein, auch wenn diese nie zu Forschungszwecken, sondern immer schon mit dem Auftrag zur Volksbildung aus einer Spende an die Stadt Zürich erstellt worden ist.

Dark-Sky Switzerland wurde 1996 von bewegten Amateurastronomen gegründet, die den Nachthimmel immer mehr in der Lichtsuppe (Lichtverschmutzung) untergehen sahen. Heute ist das Problem vielschichtiger und auch als ökologisches erkannt (Vögel, Insekten, Fledermäuse, Fische und andere lichtempfindliche Tiere und Pflanzen). Im Herbst wird Dark-Sky deshalb an der Vogelwarte Sempach einen Anlass durchführen.

Stuttgarter Zeitung: Folgenreiche Lichtverschmutzung

Die in das Feuer fliegen“ heißt die Übersetzung des Begriffes, den viele Menschen auf den Philippinen für „Nachtfalter“ verwenden. „Vor allem blauweißes Licht lockt diese Insekten an“, sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Halle.

Folgenreiche Lichtverschmutzung

Frankfurter Rundschau: Zu viel Stadtbeleuchtung quält Mensch und Tier

Bis zu 150 Billionen Insekten sterben jährlich in Deutschland, weil sie nachts den Verheißungen der Laternen folgen, Menschen leiden unter Schlafstörungen: Die Ausstellung „Ökologische (Stadt-)Beleuchtung“ des Nabu zeigt, wie sich die Beleuchtung mit List und Technik ändern lässt.

Zu viel Stadtbeleuchtung quält Mensch und Tier