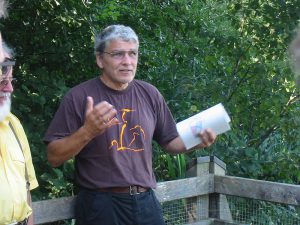

Dr. Felix Liechti, Programmleiter Vogelzugforschung zum Thema: „Einfluss von Kunstlicht auf Vögel und andere Wildtiere“, danach Besichtigung Vogelwarte.

Dr. Felix Liechti, Programmleiter Vogelzugforschung zum Thema: „Einfluss von Kunstlicht auf Vögel und andere Wildtiere“, danach Besichtigung Vogelwarte.

So wurde das Thema angekündigt und immerhin 18 Personen fanden den Weg nach Sempach und genossen einen herrlichen Tag bei schönstem Wetter, zunächst im Dunkeln beim Referat, dann aber draussen bei der Voliere und am Seeuferweg, bzw. Anschliessend beim Apéro im nahen Seeland, der übrigens vorzüglich schmeckte.

In der Nacht überqueren tausende Zugvögel meist unbemerkt unser Land. Starke und vor allem exponierte Lichtquellen werden bei schlechter Sicht zu Todesfallen. Wir gaben Ihnen Gelegenheit aus erster Hand Informationen dazu zu hören und die

Vogelwarte Sempach für einmal direkt zu entdecken.

Herr Liechti machte vor allem auf einige, eben nicht allen Zeitgenossen bekannte Tatsachen aufmerksam: die Forschung weiss viel über Vögel, aber längst nicht alles. Die Zugvögel sind zum Teil extreme Langstreckenflieger, bewegen sie sich doch von Kontinent zu Kontinent. Da sie in mehreren Umgebungen zu Hause sind, haben Veränderungen an all diesen Orten einen Einfluss auf die Überlebensfähigkeit dieser Tiere. Der grösste Anteil des Vogelzugs findet Nachts statt. Zur Orientierung werden vielerlei Lichter (Sonne, Mond und Sterne, Polarisation), aber vermutlich auch Magnetische Sinne und evtl. sogar das Schwerefeld der Erde genutzt. Dabei ist entscheidend, dass in einer natürlichen Dunkelheit viel Licht lediglich «Mond» bedeuten kann. Und da, wo bei schlechter Sicht in Nebel oder Wolken Mondlicht ist, da will der Zugvogel hin, denn da ist offener Himmel und freie Sicht.

Dieses Verhalten führt dazu, dass Vögel nachts und bei schlechter Sicht (Dunst, Nebel, Wolken) vermehrt in die Lichtglocken der Orte fliegen und da elendiglich die Orientierung verlieren und teilweise vor Erschöpfung zu Grunde gehen.

Genau dieses Problem können wir durch Nachtabschaltungen oder bessere Beleuchtungen mit kaum Lichtverschmutzung erzeugenden Abschirmungen vermindern.

Die Vogelwarte hegt übrigens nur wenige Zeitgenossen in der Voliere. Sie ist, im Gegensatz zur landläufigen Meinung keine Aufzucht oder Pflegestation, sondern primär eine Forschungsanstalt, welche sich zum grössten Teil privat durch die zahlreichen Einzelspender finanziert. Eine sehr löbliche Institution.

Wer tatsächlich etwas für den Vogelschutz tun will, soll sich doch durch die ausführlichen Broschüren der Vogelwarte informieren. Man kann beim Bauen mit Glas, bei der Beleuchtung und auch bei der Schaffung von Nistgelegenheiten mit wenig Aufwand viel erreichen.

Im

Im  Wie man den Fotos gut entnehmen kann, war das ganze eine nasse Angelegenheit. Dark-Sky verfügt jedoch mit dem Standzelt über ein trockenes Dach, das dann entsprechend gerne auch besucht wurde, sobald mehr Publikum an die Veranstaltung kam. Am Anfang bei garstigem Regenwetter nutzen eher offizielle Besucher (d.h. Organisatorinnen und Organisatoren, andere Standbetreiber und die ganze sonstigen Helferinnen und Helfer) die Gelegenheit sich über unser Zelt zu wundern, das im geschlossenen Zustand nur durch den „magischen“ Wandbehang auf sich aufmerksam machte.

Wie man den Fotos gut entnehmen kann, war das ganze eine nasse Angelegenheit. Dark-Sky verfügt jedoch mit dem Standzelt über ein trockenes Dach, das dann entsprechend gerne auch besucht wurde, sobald mehr Publikum an die Veranstaltung kam. Am Anfang bei garstigem Regenwetter nutzen eher offizielle Besucher (d.h. Organisatorinnen und Organisatoren, andere Standbetreiber und die ganze sonstigen Helferinnen und Helfer) die Gelegenheit sich über unser Zelt zu wundern, das im geschlossenen Zustand nur durch den „magischen“ Wandbehang auf sich aufmerksam machte. Der offizielle Stand (grünes Dach) schützt zwar auch vor Regen oder Sonne, aber unsere Demonstrationsobjekte brauchen eine gewisse Dunkelheit, um wirksam zu demonstrieren, was es zu schützen gilt und wie man das mit einfachen Mitteln erreichen kann.

Der offizielle Stand (grünes Dach) schützt zwar auch vor Regen oder Sonne, aber unsere Demonstrationsobjekte brauchen eine gewisse Dunkelheit, um wirksam zu demonstrieren, was es zu schützen gilt und wie man das mit einfachen Mitteln erreichen kann.

Mit Apéro im Movie um halb Acht und Führung mit Urs Scheifele ab halb Neun.

Mit Apéro im Movie um halb Acht und Führung mit Urs Scheifele ab halb Neun. Bericht über die Führung in Zug und Baar

Bericht über die Führung in Zug und Baar